Un peu partout dans le monde, sur terre comme en mer, des espèces disparaissent, du fait de l’homme. Et qu’on ne nous dise pas « c’est la loi de la nature, les dinosaures ont bien disparu » : la crise actuelle est sans commune mesure, par sa rapidité, avec ce qui s’est passé au cours des temps géologiques.

Ces espèces qui disparaissent

Les espèces qui disparaissent, on les localise volontiers en Amazonie, à Java, ou en Afrique. Pourtant, pour ce qui est des menaces sur la biodiversité, l’Amazonie commence à la sortie du Vieux-Port, c’est-à-dire à nos portes. Le phoque moine et l’arapède géante ont disparu de notre littoral, des dizaines d’espèces y sont devenues si rares que leur avenir semble incertain. Parmi elles il y a des espèces qui sont étroitement associées à notre imaginaire affectif, sans que les menaces qui pèsent sur elles soient perçues en dehors du cercle restreint des spécialistes. Et que sait-on de l’immense cohorte des « sans grade », ces centaines d’espèces dont on ignore la situation, faute de données précises ? Car notre Méditerranée est peut-être plus mal connue que la face cachée de la Lune …

La disparition d’une espèce est une perte irrémédiable, même quand on ne sait pas très bien en mesurer toutes les conséquences. C’est la disparition d’un élément de notre patrimoine commun, d’une œuvre d’art en quelque sorte. C’est la disparition d’un maillon peut-être essentiel dans les mécanismes complexes et encore mal connus qui gouvernent la nature. C’est enfin, on le découvre aujourd’hui, une perte économique dont le coût sera payé à crédit, non seulement par nous même, mais par les générations à venir.

Tout est perdu ? non ! sous le charabia des Conventions internationales, le fatras des organismes nationaux et internationaux en charge de l’environnement, la langue de bois des déclarations d’intention et les textes de loi non appliqués, il n’est pas rare qu’émerge une petite lumière : il se passe quelque chose.

Les dinosaures ont disparu…

Les disparitions d’espèces constituent un phénomène naturel. On considère qu’une espèce vit en moyenne 4 millions d’années. Au total, 2 milliards d’espèces auraient vécu sur le terre depuis l’origine de la vie, il y a 3.7 à 3.8 Ga (Ga = Giga année = milliard d’années).

Toutefois, dans l’histoire de la Terre, les disparitions d’espèces ne se sont pas produites régulièrement, mais avec des périodes de forte accélération (« crises ») et de ralentissement. On a recensé 17 crises. Les crises les plus spectaculaires sont la crise de la fin de l’Ordovidien (438 Ma) ( Ma = million d’années), de la fin du Dévonien (370 Ma), de la fin du Permien (250 Ma ; la plus grave : 77 à 96% des espèces ont disparu), de la jonction Trias-Jurassique (215 Ma) et enfin la crise Crétacé-Tertiaire (65 Ma ; disparition du tiers de la biodiversité d’alors, dont les dinosaures).

On désigne sous le nom de paléo-extinctions les disparitions d’espèces naturelles, qui se sont produites au cours de l’histoire géologique de la terre.

L’homme est à l’origine d’une nouvelle crise

Cette nouvelle crise, due à l’homme, a commencé au Pléistocène ; les chasseurs du Paléolithique ont joué un grand rôle dans l’extinction d’une grande partie de la faune de Vertébrés ; cette action se poursuit, puisqu’au cours des 4 derniers siècles, il a disparu en moyenne une espèce de Vertébré tous les 2.7 ans.

Au total, 100 espèces disparaîtraient chaque jour. On estime que le rythme des extinctions est aujourd’hui 100 à 1000 fois plus rapide que le taux « naturel ». Cette crise serait même, selon d’autres auteurs, la plus grave qu’ait connu la terre, avec un rythme d’extinctions 20 à 10 000 fois supérieur (selon que l’on se base uniquement sur les espèces effectivement connues, ou que l’on y ajoute les espèces qui restent à découvrir) à ce qu’il a été au cours des crises géologiques. Les extrapolations à partir des tendances actuelles aboutissent à une disparition de 5 à 15 % de l’ensemble des espèces du globe (y compris celles qui ne sont pas encore décrites) d’ici à 2020 ; certains écologistes avancent que la moitié des espèces (tout au moins dans certains groupes) pourraient disparaître d’ici la fin du 21° siècle.

On désigne sous le nom de néo-extinctions les disparitions d’espèces dues à l’homme.

Quelques définitions

On peut classer les espèces en cinq catégories : (i) éteintes (= disparues) ; on considère qu’une espèce est (probablement) éteinte quand elle n’a pas été revue depuis au moins 50 ans ; (ii) éteintes dans la nature (ne subsistent que dans des zoos, des jardins botaniques, des collections de graines, etc.) ; (iii) menacées (avec trois degrés : en danger, vulnérables, rares) ; (iv) en situation normale ; (v) insuffisamment documentées lorsque l’on ne dispose pas de données pour les placer dans l’une des catégories précédentes.

Les espèces menacées sont :

- en danger quand elles ont disparu d’une grande partie de leur aire d’origine et que leur effectifs sont réduits à un niveau critique. Elles sont menacées de disparition si les causes de leur déclin continuent d’agir.

- vulnérables si leurs effectifs ont fortement diminué.

- rares si leurs effectifs sont naturellement faibles, ou leurs stations naturellement très localisées, ce qui les expose à des risques : un petit nombre d’aménagements, des accidents (pollution) même localisés, peuvent en effet les faire passer rapidement dans la catégorie des espèces en danger.

Fig. 1 : La chouette géante de Crète Athene cretensis dépassait 60 cm de hauteur et ne pouvait pratiquement pas voler. Elle a disparu il y a environ 6 000 ans.

Fig. 1 : La chouette géante de Crète Athene cretensis dépassait 60 cm de hauteur et ne pouvait pratiquement pas voler. Elle a disparu il y a environ 6 000 ans.

Sur terre…

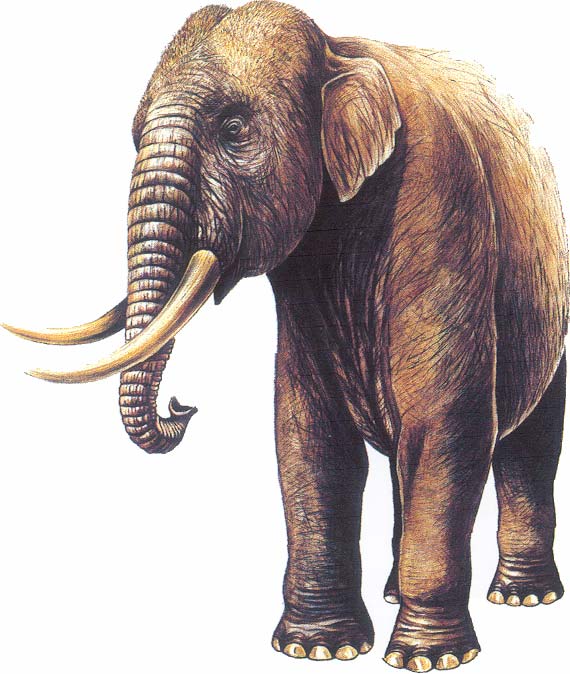

Dans le domaine continental, on sait de façon certaine que de nombreuses espèces ont disparu du fait de l’homme depuis le Paléolithique (grands herbivores, grands carnivores), ou plus récemment lors du peuplement des îles océaniques (oiseaux) ; par exemple, en France, 9 espèces de Vertébrés terrestres ont disparu. L’aurochs Bos primigenius était présent en Gaule à l’époque romaine ; le dernier aurochs est mort en Pologne en 1627. On peut citer également le lapin-rat de Corse, l’éléphant nain de Sicile et la chouette géante de Crète (Fig. 1, 2, 3).

Fig. 2 : L’éléphant nain de Sicile Elephas falconeri ne mesurait que 60 cm au garrot. Il a disparu il y a environ 2 500 ans.

Fig. 3 : Le lapin-rat Prolagus corsicanus vivait en Corse. Une espèce voisine occupait la Sardaigne. Les deux espèces, activement chassées depuis le Néolithique, ont disparu vers 1780.

Fig. 3 : Le lapin-rat Prolagus corsicanus vivait en Corse. Une espèce voisine occupait la Sardaigne. Les deux espèces, activement chassées depuis le Néolithique, ont disparu vers 1780.

… et en mer

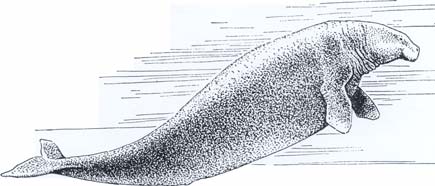

Contrairement au milieu terrestre, on considère généralement que peu d’espèces ont disparu en milieu marin : la quasi-totalité des 588 espèces disparues du fait de l’homme (selon un recensement datant de 1993). sont des espèces continentales. Le cas le plus spectaculaire en milieu marin est celui de la Rhytine de Steller Hydrodamalis gigas (Pacifique nord-américain ; Fig. 4) ; c’est également le cas d’une patelle qui vivait dans les herbiers de Zostera marina de l’Atlantique américain (Lottia alveus var. alveus), vue pour la dernière fois en 1929, de l’huître portugaise Crassostrea angulata, exterminée vers 1970 par une maladie, sans doute apportée du Japon par l’espèce introduite C. gigas, du phoque moine des Caraïbes (Monachus tropicalis) et des Mollusques (Collisella edmitchelli, Littoraria flammea et Cerithidea fuscata). Pour ce qui concerne le phoque moine des Caraïbes, le massacre de 40 individus par une expédition scientifique, en 1886, aurait constitué le début de la fin.

Les animaux marins sont-ils invulnérables ?

Dans sa « Philosophie zoologique« , LAMARCK écrivait, en 1809 : « Les animaux aquatiques, et tout spécialement les animaux marins (…) sont protégés de la destruction de leur espèce par l’homme. Leur multiplication est tellement rapide, et leurs moyens d’échapper à la poursuite ou aux pièges sont si grands, qu’il est invraisemblable que l’homme soit capable d’exterminer complètement l’une quelconque de ces espèces« .

Fig. 4 : La rhytine de Steller (Hydrodamalis gigas), mammifère marin du Pacifique nord-américain. Ce paisible mammifère, pouvant mesurer 8 m de long et peser 9-12 t, se nourrissait d’algues. Découvert par l’explorateur russe Vitus BERING en 1741, activement chassé par les chasseurs de fourrure (pour fabriquer des canots avec sa peau), il avait disparu en 1768, soit 27 ans plus tard.

Fig. 4 : La rhytine de Steller (Hydrodamalis gigas), mammifère marin du Pacifique nord-américain. Ce paisible mammifère, pouvant mesurer 8 m de long et peser 9-12 t, se nourrissait d’algues. Découvert par l’explorateur russe Vitus BERING en 1741, activement chassé par les chasseurs de fourrure (pour fabriquer des canots avec sa peau), il avait disparu en 1768, soit 27 ans plus tard.

En Méditerranée, on ne connaît avec certitude qu’une espèce marine qui ait disparu, le grand pingouin Pinguinus impennis (Fig. 5) ; il y est connu par quelques ossements et par les peintures de la célèbre grotte Cosquer (Fig. 6), près de Marseille, datées d’il y a 18 000 à 19 000 ans (il est toutefois possible que la disparition du grand pingoin en Méditerranée soit la conséquence du réchauffement du climat, à la fin de la dernière période glaciaire) ; dans l’Atlantique Nord, il a survécu jusqu’au 19° siècle ; c’était un oiseau de 70 cm de hauteur, chassé pour sa viande et pour sa graisse, assez facile à capturer ; il a disparu en 1844 .

Fig. 5 : Le grand pingouin Pinguinus impennis a disparu au milieu du siècle dernier

Fig. 6 : Le grand pingouin Pinguinus impennis a vécu en Méditerranée. Peinture rupestre de la grotte Cosquer, près de Marseille, datant de 18 000 à 19 000 ans.

Fig. 6 : Le grand pingouin Pinguinus impennis a vécu en Méditerranée. Peinture rupestre de la grotte Cosquer, près de Marseille, datant de 18 000 à 19 000 ans.

Le milieu marin est-il réellement moins vulnérable que le milieu continental ? ou bien tout simplement est-il beaucoup plus mal connu ? Il est à craindre que cette dernière explication soit la plus probable. Beaucoup d’espèces marines, qui n’ont pas été revues depuis des années ou des décennies, sont considérées comme « rares », sans que l’on sache si elles l’ont toujours été. Pour certaines d’entre elles, il est possible qu’on se rende compte un jour, mais trop tard, qu’elles sont en réalité au bord de l’extinction, ou même qu’elles ont déjà disparu.

Des espèces marines en danger

Quoi qu’il en soit, sans avoir encore disparu, de nombreuses espèces marines ont décliné de façon dramatique, et/ou disparu d’une partie de leur aire géographique.

Aux Comores (Anjouan et Grande Comore, dans l’Océan Indien), le coelacanthe (Latimeria chalumnae) qui n’y a du reste jamais été abondant, pourrait disparaître d’ici 10 à 20 ans (Raphaël PLANTE, communication verbale) ; il resterait moins de 200 individus pour ce qui concerne la Grande Comore, et il n’est pas sûr que le coelacanthe existe en dehors des Comores.

Il ne reste plus qu’un millier d’individus du lamantin de Floride Trichechus manatus ; malgré les mesures de protection, le nombre d’individus tués par les hélices des bateaux (environ 80 individus/an) est supérieur aux naissances, et la population continue à décliner ; le Lamantin de Floride pourrait avoir disparu dans une trentaine d’années.

Les sirènes

La première description des lamantins de Floride, aujourd’hui en grand danger de disparition, date de 1493. Elle est l’oeuvre de Christophe COLOMB : « … les jeunes femmes des mers que nous apercevons chaque jour ont certes, dans leur visage, quelque chose d’humain ; mais elles ne sont en aucun cas aussi belles que sur les dessins qui les ont toujours représentées… ». Après quatre mois de navigation, et au soleil couchant, le lamantin parvenait donc à évoquer, dans l’imagination des marins, la sirène mythique … mais ils n’en perdaient pas toute lucidité !

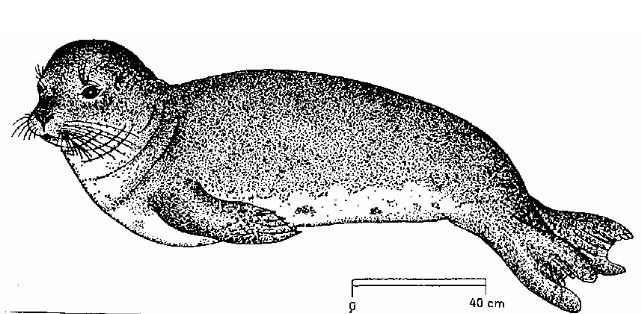

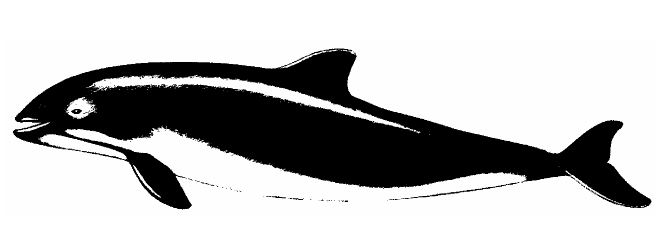

En Méditerranée également, un certain nombre d’espèces ont décliné et sont aujourd’hui en danger : le phoque moine Monachus monachus, le marsouin Phocoena phocoena, l’arapède géante Patella ferruginea, etc. Le phoque moine Monachus monachus, le marsouin Phocoena phocoena, la tortue caouanne Caretta caretta (en tant que reproducteur) et le poisson lagunaire Aphanius iberus ont disparu des côtes françaises.

Fig. 7 : Le marsouin (Phocoena phocoena) était considéré comme commun au siècle dernier sur les côtes provençales. Il est devenu très rare en Méditerranée et a disparu, depuis la fin du 19° siècle, des côtes de France et d’Espagne.

Fig. 7 : Le marsouin (Phocoena phocoena) était considéré comme commun au siècle dernier sur les côtes provençales. Il est devenu très rare en Méditerranée et a disparu, depuis la fin du 19° siècle, des côtes de France et d’Espagne.

Disparaître dans la notoriété : le phoque moine

Les phoques moines sont, contrairement aux autres espèces de phoques, des phoques d’eaux tempérées ou chaudes. Le phoque moine de Méditerranée (Monachus monachus) (Fig. 8) est l’une des douze espèces au monde les plus menacées (avec la baleine bleue, la baleine franche, le plataniste de l’Hindus, le gorille de montagne, le rhinocéros de Java, le tigre, le grand panda, l’ours de l’Inde, etc.).

Fig. 8 : Le phoque moine de Méditerranée (Monachus monachus) fréquentait le massif des calanques (Marseille) jusque dans les années 40.

Le phoque moine de Méditerranée était autrefois répandu dans toute la Méditerranée et la Mer Noire, ainsi que dans l’Atlantique de Gibraltar à la Mauritanie. Il a disparu des îles Canaries au début du 20° siècle. A la fin du 19° siècle, il occupait encore toutes les côtes françaises et espagnoles. La disparition de la colonie des îles d’Hyères (Var, France) date de 1935. Dans le massif des calanques (Marseille), les derniers phoques ont été tués par les pêcheurs vers 1945. Ils sont représentés sur les parois de la grotte Cosquer. En Espagne, le phoque moine a disparu dans les années 60. En Corse, les derniers individus ont été tués par les pêcheurs à Scandola (entre Calvi et Porto), vers 1975. Sur les côtes turques de la Mer Noire, il a disparu en 1987. C’est à la fin des années 80 qu’il a disparu de Sardaigne et de Tunisie.

Fig. 9 : Phoques moines harponnés, gravés sur les parois de la grotte Cosquer, près de Marseille, il y a environ 18 000 ans.

Au début des années ’70, les effectifs totaux du Phoque moine étaient estimés entre {{500 et 1000}} individus. En une vingtaine d’années, ils sont passés à environ{{ 300}} Bien que l’espèce soit légalement protégée, son déclin se poursuit presque partout. On ne peut malheureusement plus exclure que le Phoque moine disparaisse dans les premières décennies du 21° siècle. Pourtant, des moyens considérables sont maintenant mis en oeuvre, au niveau international, pour tenter de sauver cette espèce emblématique de la Méditerranée. Rien ne sert de courir, il fallait partir à point …

Les causes de la disparition du phoque moine sont :

- la perte de l’habitat (aménagement du littoral, tourisme). Le territoire habituel d’un Phoque moine est d’environ 40 km².

- le dérangement par l’homme (surtout en période de reproduction) ; en dehors de ces périodes, le phoque moine tolère une présence humaine modérée ; il peut même s’avérer assez familier.

- la perte des ressources alimentaires du fait de la surexploitation des stocks par les pêcheurs ; or, c’est un plongeur moyen (guère plus de 30 m de profondeur) et un mauvais pêcheur.

- quand il n’arrive plus à pêcher, le phoque moine parasite les filets des pêcheurs, qui alors le tuent. Ces derniers ont toutefois tendance à lui attribuer toutes les déchirures de filets ; en réalité, sur 87 plaintes étudiés à Foça (Turquie), 20 au maximum étaient dus au Phoque moine, les autres aux dauphins, tortues, requins et surtout à l’accrochage contre des roches.

Disparaître en silence : l’arapède géante

L’arapède géante (Patella ferruginea) (Fig. 10) fournit l’exemple d’une espèce dont le déclin est passé inaperçu des scientifiques jusqu’à une époque récente, alors que ce déclin est peut-être irréversible.

Fig. 10. L’arapède géante (Patella ferruginea). C’est la plus grande arapède du monde, avec un diamètre qui peut atteindre 11 cm. Les jeunes se développent souvent (comme chez le spécimen représenté ici) sur la coquille des adultes … et se font ramasser avec eux.

L’espèce vit un peu au dessus du niveau moyen de la mer, dans la zone de balancement des vagues et des marées, et est endémique (on dit d’une espèce qu’elle est endémique d’une région quand elle n’existe nulle part en dehors de cette aire géographique) de Méditerranée occidentale. Elle a un comportement de « homing », c’est-à-dire qu’elle possède un lieu de repos fixe où elle revient toujours après ses déplacements alimentaires (Patella ferruginea est un brouteur d’algues.

L’arapède géante change de sexe au cours de sa vie: les individus sont d’abord mâles puis, vers 40 mm de diamètre, changent de sexe et finissent leur vie comme femelles

Son accessibilité et sa grande taille font de l’arapède géante une victime privilégiée (consommation humaine, appâts pour la pêche) ; sa consommation par l’homme remonte d’ailleurs au Néolithique : on trouve ses coquilles dans de nombreux habitats préhistoriques. En outre, le fait qu’elle change de sexe au cours de sa vie fait que, dans une population où les plus grands individus sont récoltés, un des deux sexes (les femelles) peut manquer. Elle est aujourd’hui devenue très rare, très localisée (Corse, Algérie, Tunisie), et son déclin semble se poursuivre.

Le grand bataillon des espèces vulnérables

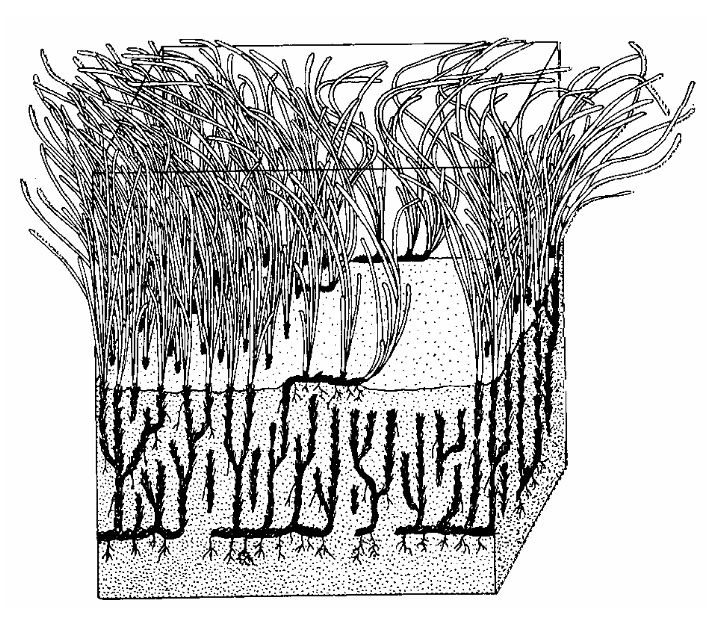

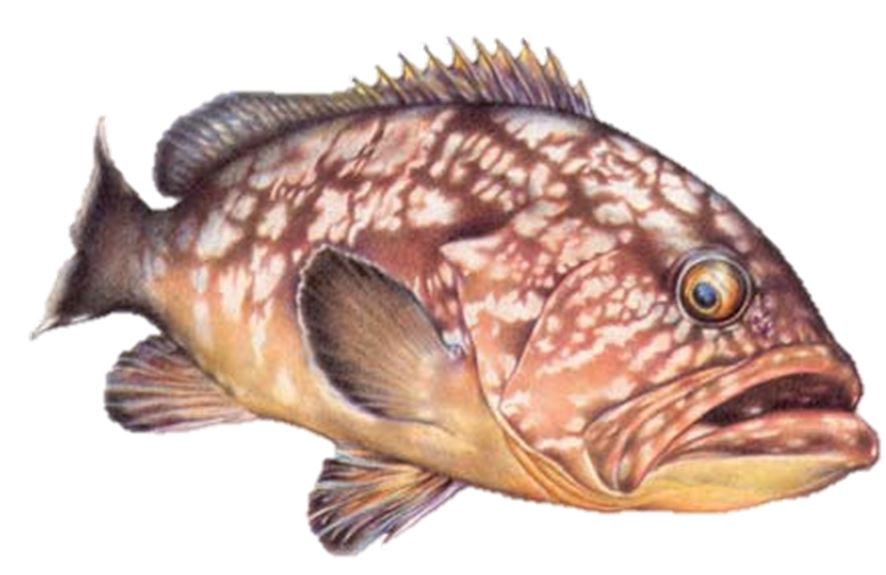

Un grand nombre d’espèces, sans paraître menacées de disparition à brève échéance, ont vu leurs effectifs diminuer, parfois s’effondrer, au moins dans une partie de leur aire géographique. On dit qu’elles sont vulnérables. Ce sont des phanérogames comme la posidonie Posidonia oceanica (Fig. 11) ; des algues comme la cystoseire (Cystoseira amentacea)et l’algue calcaire (Lithophyllum lichenoides), édificatrice du trottoir ; des Mollusques comme la grande nacre (Pinna nobilis) (Fig. 12) ; des poissons comme le mérou (Epinephelus marginatus)(Fig. 13) et des Mammifères.

Fig. 11 : L’herbier de posidonie (Posidonia oceanica) joue un rôle très important en Méditerranée. Sa régression a été considérable au voisinage des grandes agglomérations, en particulier à Marseille.

Fig. 12 : La grande nacre (Pinna nobilis) est le plus grand coquillage de Méditerranée : elle peut atteindre 1 m de hauteur. Brisée par les ancres et par le passage des chaluts, ramassée par certains plongeurs pour sa valeur décorative, elle était devenue rare en France. Depuis 1992, la Grande nacre est protégée par la Loi, et son ramassage expose à de lourdes amendes.

L’attitude de l’homme envers les dauphins a bien changé !

Dans « La Provence des Pêcheurs », GOURRET (1894) écrivait à propos des dauphins (Delphinus delphis) et (Tursiops truncatus) qu’ils « engloutissent les poissons emmaillés et mettent ensuite les filets en pièces, causant ainsi des dégâts souvent très importants (…) La présence de ces animaux constitue donc un véritable fléau« . Il explique leur prolifération par le fait que leur pêche, qui autrefois « se faisait sur une vaste échelle, aussi bien dans l’Océan que dans la Méditerranée » a été abandonnée par les pêcheurs qui ne la considéraient plus comme rentable ; « leur chair, quoique de mauvais goût, servait d’aliment et l’huile qu’on en retirait était employée à l’éclairage« . Il remarque que « les primes offertes par les prud’homies de pêche, par les Conseils Généraux et par l’administration de la marine » pour la destruction des dauphins « n’ont pu secouer l’indifférence des pêcheurs, bien qu’ils soient les seuls capables d’enrayer un mal dont ils sont les premiers à souffrir. Ils préfèrent réclamer l’intervention de l’Etat« . GOURRET passe ensuite en revue les moyens utilisés pour détruire les dauphins ; à La Ciotat, en Août 1893, on a pu détruire 80 dauphins avec de la dynamite ; un autre système, utilisé en 1891 à Marseille, consistait à introduire dans des maquereaux un cube de caoutchouc muni d’aiguilles d’acier maintenues par une ficelle ; dans l’estomac du dauphin qui les mange, la ficelle est détruite par les sucs digestifs, les aiguilles se déplient en croix, perforent l’estomac, et « déterminent rapidement la mort de l’animal » ; le harponnage est également préconisé. Au début du 20° siècle, le gouvernement français envoyait d’ailleurs régulièrement des torpilleurs de la Marine Nationale afin « d’exterminer ces animaux parasites« …

Fig. 13 : Le mérou (Epinephelus marginatus) était autrefois assez commun. En France, il a été décimé par les chasseurs sous-marins pour lesquels il était une proie relativement facile. La création d’espaces protégés où il peut se reproduire, et l’interdiction de sa chasse (depuis 1993) ont contribué à une reconstitution timide mais significative de ses populations.

Dauphin commun (Delphinus delphis) et le rorqual commun (Balaenoptera physalus) (Fig. 14).

Les causes de la régression de toutes ces espèces sont multiples : la pollution, bien sûr, mais aussi l’aménagement du littoral, les chalutages (généralement illicites (le chalutage est interdit à moins de 3 milles des côtes, c’est-à-dire dans la zone où sont localisés la majeure partie des herbiers de posidonie. Cette disposition n’est toutefois pas respectée)), la surexploitation par la pêche, la chasse sous-marine, le ramassage en plongée (le ramassage de tout organisme est rigoureusement interdit en plongée (scaphandre autonome), sauf autorisation spéciale accordée pour une année par la Direction des Affaires Maritimes), etc.

Fig. 14 : Le rorqual commun (Balaenoptera physalus) est le plus grand Cétacé de Méditerranée : il peut mesurer plus de 20 m de longueur et peser jusqu’à 75 t. Ses effectifs en Méditerranée seraient de l’ordre de 4 000 individus, principalement localisés entre la Corse et la Côte d’Azur.

Ce qui est rare est menacé

Enfin, toute une série d’espèces sont menacées tout simplement parce qu’elles sont naturellement très rares. Rien n’indique, pour le moment, qu’elles aient régressé. Néanmoins, on ne peut pas ne pas être conscient du fait que les rares stations où elles existent sont à la merci d’un aménagement, d’un accident pétrolier, etc. C’est le cas par exemple de la curieuse algue verte Penicillus capitatus, en forme de balai, connue d’une dizaine de localités méditerranéennes seulement.

L’intérêt que l’on porte à ces espèces relève donc, en quelque sorte, d’une élémentaire précaution.

Mais pourquoi donc essayer de sauver les espèces menacées ?

La première raison qui conduit à protéger les espèces menacées est d’ordre éthique, mais il existe également des arguments écologiques et économiques, et il faut être conscient du fait que certains, parmi les décideurs, seront surtout sensibles à ces derniers.

Protéger une espèce, c’est considérer que la Terre n’appartient pas seulement à l’Homme, mais à toutes les espèces qui partagent une histoire commune depuis 3.8 milliards d’années. Protéger une espèce, c’est l’intégrer dans notre patrimoine, au même titre qu’un tableau de Goya, que le Palais des Papes ou que l’Abbaye Saint-Victor.

La disparition d’une espèce est sans doute l’impact le plus fort, le plus grave, car le plus irrémédiable, dont l’homme puisse être la cause. En effet, la plupart des autres impacts sont plus ou moins réversibles ; c’est le cas de la pollution : depuis la mise en service de la station d’épuration de la ville de Marseille, en 1987, on assiste en effet à une reconquête des zones dégradées.

Les espèces : un facteur de stabilité des écosystèmes

On considère que la biodiversité (la biodiversité, ou diversité biologique, notion qui a été popularisée par le Sommet de Rio (1992) se définit comme suit : « variété du vivant à tous ses niveaux : les gènes, les espèces, les populations, les écosystèmes, les paysages et les processus naturels qui assurent la perpétuation de la vie sous toutes ses formes »), c’est-à-dire la variabilité génétique d’une espèce (au sein d’une population et entre populations), la diversité des espèces d’un même niveau trophique et la diversité des écosystèmes constituent en quelque sorte des stratégies d’étalement des risques de disparition d’une catégorie face aux changements et aux perturbations de son environnement. A chaque niveau trophique, par exemple, il existerait toujours, grâce à la diversité des espèces, plusieurs solutions pour s’alimenter d’une part, transmettre son énergie au niveau trophique supérieur d’autre part.

Certaines espèces ont en outre, dans le fonctionnement des écosystèmes, un rôle très précis, même si ce rôle est encore inconnu.

Au total, protéger les espèces menacées en particulier, protéger la biodiversité en général, constitue la garantie du maintien des équilibres naturels.

Les espèces : une valeur économique sûre

Les conséquences économiques de la disparition ou de la raréfaction d’une espèce (on désigne sous le terme « d’érosion de la biodiversité » la disparition ou la raréfaction d’une espèce, ou d’un écosystème) peuvent être liées à :

- La disparition ou la raréfaction d’une ressource exploitable. Dans le golfe du Lion (France), le nombre d’espèces de poissons Sélaciens commercialisés est passé de 17 dans les années 50 à 13 dans les années 80, puis à 4 dans les années 90. Dans la région d’Alicante (Espagne), les herbiers à Posidonia oceanica détruits par le chalutage sont par exemple remplacés par des fonds de vase beaucoup moins productifs pour la pêche. Dans la Mer intérieure de Séto (Japon), la régression considérable des herbiers à Zostera marina (la grande zostère est également présente dans l’Atlantique (où elle a beaucoup régressé) et en Méditerranée, où elle est très rare, elle est protégée par la Loi en France (Région Provence-Alpes-Côte d’Azur)) pourrait être à l’origine du déclin des pêcheries de crevettes, de crabes et de daurades, espèces qui dépendent de ces herbiers pour leur cycle biologique.

- L’écotourisme : le public se détermine de moins en moins en termes de soleil et de sable, et de plus en plus en fonction de la qualité des eaux (et du sable !), de la beauté des paysages et des activités annexes qui lui sont offertes. Les plongeurs souhaitent voir des gorgones, des poissons emblématiques comme le mérou Epinephelus marginatus ou le corb Sciaena umbra, des espèces rares, et non des boîtes de conserve sur fond de vase. En Méditerranée, où se concentre 1/3 du tourisme mondial, cet aspect des choses prend une importance croissante. Pour ne pas l’avoir compris, la Costa Brava et surtout la Riviera italienne voient aujourd’hui leur fréquentation décliner.

Un mérou vivant vaut 1000 fois plus qu’un mérou pêché

Dans le Parc National de Port-Cros (Var, France), où l’on estime que 500 plongeurs le voient chaque année, où le prix moyen d’une plongée est de 100 F, et où la durée de vie du Mérou est au moins de 20 ans, le rapport d’un Mérou vivant est de 500 x 100 x 20 = 1 000 000 F. Il s’agit d’un rapport minimal, intégrant simplement le prix de la plongée ; il faudrait y ajouter les retombées économiques indirectes (hébergement, restauration, etc.). Le même Mérou, s’il était pêché, rapporterait (15 kg en moyenne, 66F/kg) : 15 x 66 = 1 000 F, soit 1 000 fois moins.

- La biotechnologie (exploitation d’un gène particulier pour des hybridations, des greffes ou des GMO (GMO = OGM = Organismes génétiquement modifiés). Par exemple, ce n’est qu’en 1979 qu’on a découvert, au Mexique, une nouvelle espèce de maïs sauvage, Zea diploperennis, qui résiste aux virus qui attaquent le maïs cultivé, Zea mais. Par hybridation, on a réussi à créer une variété cultivée résistante, avec des bénéfices économiques considérables ; or, cette espèce sauvage aurait tout aussi bien pu disparaître avant même d’avoir été découverte et décrite, comme cela se passe probablement très souvent.

- La pharmacologie. Un très faible pourcentage des espèces vivantes actuellement connues a été étudié pour y identifier les métabolites secondaires, et en analyser les propriétés. Ces substances chimiques bio-actives sont susceptibles d’utilisation pharmacologique ou agro-alimentaire. La majorité des nouveaux médicaments actuellement mis au point exploitent de telles substances. On vient par exemple de découvrir qu’une petite Légumineuse du Ghana, Millettia thonningii, contient dans ses graines un métabolite toxique pour les escargots Bulinus, qui sont le vecteur d’une très grave parasitose (la bilharziose) qui sévit en Afrique tropicale ; la bilharziose, une maladie de l’homme causée par le Schistosoma, entraîne des hémorragies parfois mortelles. A fortiori, les métabolites des millions d’espèces non encore découvertes et décrites sont inconnus.

Ce document a été réalisé d’après une conférence du Prof. C.F. Boudouresque présentée au Comité du Vieux-Marseille (1er juin 1999).

Le document original doit être cité sous la forme suivante :

BOUDOURESQUE C.F., 1997. Ces espèces qui disparaissent … Conférence « Paroles de mer », Librairie Chemins de Mer. GIS Posidonie publ., Marseille, Fr. : 1-11.